滋賀県立米原高等学校は昭和45年(1970年)に滋賀県下初の理数科が設置された学校です。本校理数科では実習による体験的な学びを重視しており,伝統的に複数回の地学の内容での野外実習が行われています。本校では令和5年度現在,2年生普通科の生徒約150人を対象に「地学基礎」の授業を展開しています。理数科対象の地学の授業は,令和4年度から行われなくなりました。

地学基礎の授業を充実させるためのキーワードは「課題解決」である,と筆者は考えています。適切な課題を設定し,研究の過程の追体験等の中で既存の知識を活用する,あるいは新たな知識を自ら見出す。これらの過程のなかで活用された,または得られた知識こそが,生きた知識なのであると考えます。こういった課題解決型の授業を設計する際の思考プロセスや,実践事例などを言語化し共有できればと考えています。なお筆者は,教員をはじめて5年と経験が浅いので,更なる工夫のアイデアをお持ちの先生方から,ぜひご指導いただきたいです。

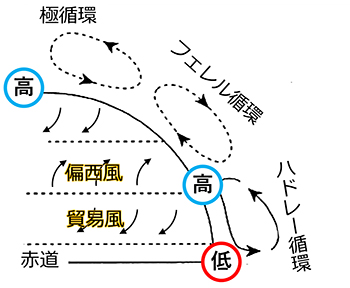

ジョージ・ハドレー(1685-1768)は,地球大気循環の理論的なモデルを提案しました。これには一部誤りがあるものの,熱循環の機構の大枠は正しいものであり,赤道―中緯度間の熱による循環に「ハドレー循環」と彼の名が残されています。

気象観測網の発達した現在では,ハドレーの考案したモデルを否定することは難しくはありません。モデルと矛盾するような観測事実を見つけて指摘すればよいのです。これらの過程を通じて,大気の大循環システムの本質的な理解を目指します。

まずはじめに,6人1組に分けた生徒たちに,以下の内容を「ハドレーが当時知っていた情報」として与えます。

「地球上では風が吹いている,すなわち空気が移動しているものの,空気の全量は短期的に見れば大きな変動がありません。これは大気が巡り巡っているからです。①~③の知識だけで,地球上を空気がどのように巡っているのか説明してください。」と問い,話し合いによって導かれた結論をワークシート(図1)に書き,図とともに発表してもらいます。

図1: 生徒に配布するワークシートに描かれた地球の図

中央の線が赤道。球の中に引かれた線はミスリードを誘っているわけだが,

生徒たちは全容を知らないため,これを偏西風と偏東風の境界だと認識する。

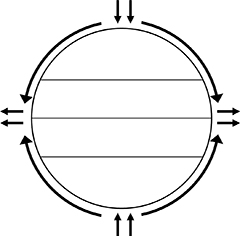

生徒たちが提示するモデルは,はじめは図2のような経緯を辿ります。

図2 :生徒の作業の経過

大気の流れを矢印で書き込んでいる。

「これでは矢印が空中に伸びて宇宙に逃げていく一方,あるいはどこからともなく空気が出現したことになってしまうのでは?」とヒントを出すと,頭を抱えながらも上空の風を描き加えてくれます。偏東風・偏西風の条件を忘れている班もたまにありますが,おおよそ図3のような形に落ち着きます。

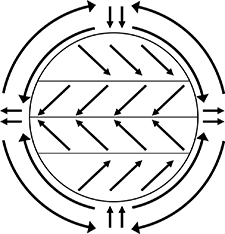

図3: 生徒たちのワークシートの完成図

偏東風は北東の風,偏西風は北西の風と解釈することで,

当時得られていた知識と矛盾なく大気が巡るようになっている。

ここで重要なのは「生徒たちが自身で熱循環を見出した」という点です。知識の生まれる過程を生徒たちは知らず知らずのうちに追体験し,自ら視点を獲得していきます。生徒の考えたモデルを,ハドレーの考えた循環モデルと比較して,おおよそ同様のものであることを確認します。

次に,このハドレーモデルと,現代の観測結果と比較して,矛盾を指摘してもらいます。事前に以下の資料を用意しておきます。

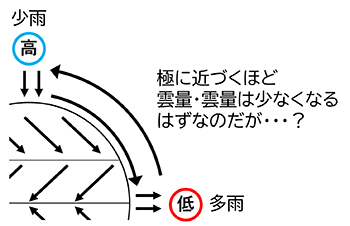

生徒たちのうち何人かは「低気圧の中心付近では上昇気流が発生し雲が発生する」という事実と関連させて,ハドレーモデルの場合だったらどのようになるのかを考えます(図4)。

図4: ハドレーモデルを元に表層の気象現象を考える

ハドレーモデルでは赤道付近で上昇気流が,極付近で下降気流が発生します。したがって気圧配置は赤道から極に向かって徐々に小さくなって然るべきなのです。しかし実際は,みなさんご存じの通り,中緯度域に高気圧の帯があります(中緯度高圧帯)。①~④の資料からは,中緯度域に①高圧帯があり②③雲量・降水量が少なく④雲の多い赤道域よりも太陽からの受熱が多い,という事実が読み取れ,ハドレーモデルと矛盾することに気が付き,ここに上昇気流があるのではないか,ということに感づいてく生徒も現れます。

多くの班がこのことに気付いた段階で,1930年代に考案されたモデル(いわゆるフェレル循環が加えられたモデル)を紹介します(図5)。彼らはこのモデルを単に理解しただけでなく,既存の知識を用いて自ら辿り着くという経験をしたのです。

図5:1930年代の大気の循環モデル

最後に偏西風の蛇行などが盛り込まれた,教科書的な大気循環モデルを提示します。

一連の過程を踏まえた上でこの図を見ると,「ハドレー循環」や「中緯度高圧帯」といった用語も,血の通ったものに感じられる気がしますね。

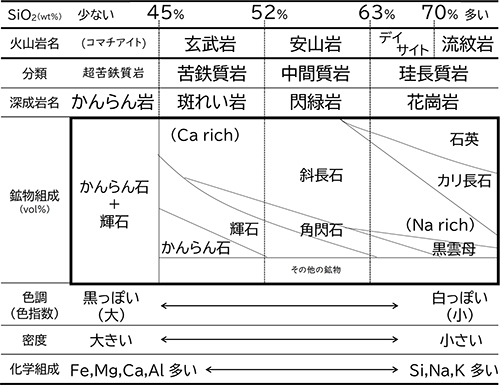

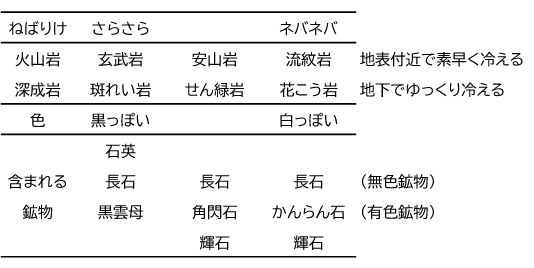

表1のような表は,あらゆる教科書で必ず目にします。一般的な火成岩の特徴が,把握しやすいように端的にまとめられています。ところがこの表を覚えているというだけではあまり意味がありません。岩石の鑑定を行う過程で,この表の活用方法の体験的理解を目指します。

表1:火成岩の分類と深成岩の特徴

まずは表を眺めてもらい,使い方を確認します。深成岩の場合のみ,鉱物組成をおおよそ想定することができます。「デイサイト」や「かんらん岩」といったワードには見覚えがないため,声が上がることが多いです。ちなみに彼らは中学で表2のように習っています。

表2:中学生が習う火成岩の分類表

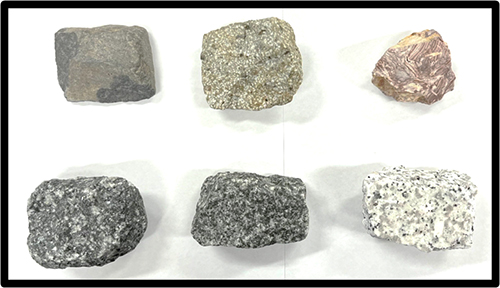

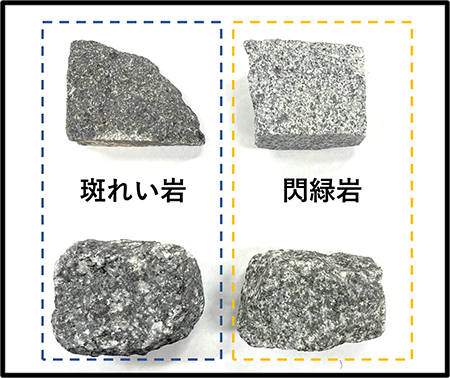

次に,岩石の鑑定を行ってもらいます。各テーブルには3人1組で生徒が座っており,以下の基本的な火成岩のセット(図6)が置かれています。それぞれの岩石には番号のシールが貼られており,他の班との見比べや情報共有ができるようになっています。それぞれが何岩であるのか,まずはノーヒントで分けてもらいます。すると最初に色で分けようとしますが,表2のように白や黒といった単純なものではないということにすぐ気付いて手が止まります。

図6:岩石

左から順に 上段:玄武岩 安山岩 流紋岩,下段:斑レイ岩 閃緑岩 花崗岩

安山岩だが黄土色に,流紋岩ですが赤や紫色に見える。

ここで「色以外に特徴はないか」と問うと,等粒状か斑状かで分類をする生徒が出始めます。しかしそれでも,明確に「白っぽくて等粒状」の花崗岩以外には確信が持てません。特にサンプルとして用意したいくつかの斑れい岩と閃緑岩のセットは,どちらが「白っぽい」のか,断言が難しいです(図7)。

図7:斑れい岩と閃緑岩

おなじ岩石の中でも,ガラスの割合や鉱物組成,粒径等によって黒っぽさは異なる。

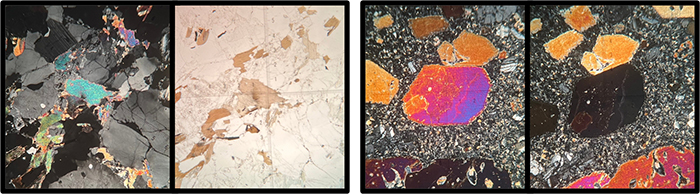

どれが花崗岩なのかを全体で共有したあとに,ここで追加の判断材料を見せます。それは,顕微鏡です。岩石にはそれぞれ番号がついており,顕微鏡には「〇番と同じ種類の岩石」,または「〇番の岩石に含まれる鉱物」というラベルとともに,鉱物入りの薄片がセットされています。生徒たちは資料集を頼りに,鏡下の鉱物を鑑定します(図8)。

図8 左:黒雲母のクロス・オープンでの観察 右:輝石が鏡下で消光する様子

鉱物を鑑定する中で,へき開や異常干渉色,消光角など,鏡下で見られる構造についても

触れる。スマートフォンで簡単に撮影ができるため,生徒たちにも撮影を許可した。

ここで,先ほど見たばかりの火成岩の表1を活用する機会が生まれます。生徒たちは表を頼りに,どの岩石にどの鉱物が入っているのかを読み取り,それらの特徴を資料集と照らし合わせて,鉱物を特定していきます。「これ何に見える?」という対話が活発に行われ,複数の視点で特徴を細かく分析していきます。

鉱物が分かれば,岩石の種類も絞ることができます。こうして生徒たちは,表を必要にかられて知識を集積し,顕微鏡を自分たちで扱い,岩石の鑑定を行うことができました。

実際の岩石学研究の現場でも,最初に重要になるのは鏡下における情報です。この授業で行われた岩石鑑定の流れは,まさに研究の過程の一部であり,その追体験に他なりません。鑑定の手順は単純ではありませんが,それゆえに(必要にかられて)多くの知識を活用する経験を踏むことができます。

新学習指導要領で言うところの「探究の過程」とは言い換えれば,課題解決の過程だと考えています。一連の課題解決のために動員された知識こそ,繋がりのある生きた知識となります。授業の過程で思いついたことをなかなか周囲と共有してくれない生徒がいます。そんなときは「ひとりの頭で解決できるような課題を設定したつもりはないですよ」と言って,知識の共有を促します。班の全員の手が止まってしまっているようなときには「隣の班をスパイしにいきなさい」と言います。そうすると,班の枠を越えて知識を共有しあってくれます。これは「対話的な学び」あるいは「協働的な学び」の実現のために重要だと考えています。一方,これらの実践例には「自ら課題を設定」する,という過程が根こそぎ抜けています。たとえば「ハドレーモデルが本当に正しいかどうかを検証するためにデータを集めたい」「色だけでは鑑別できない岩石を見分けるために顕微鏡を覗きたい」といった感じで,次の課題と解決方法をセットで考えてもらうような仕組みが作られれば,よりよい授業となるのかもしれません。