| 授業実践記録 | |

| おもしろくわかる 数学へのニューアプローチ 『言葉と数学』 |

|

| 松本筑摩高等学校通信制課程 橋爪正男 |

|

|

はじめに

|

|

| 若者の活字離れが危惧されている一方で、最近は日本語ブームだそうで、本屋にも日本語に関した面白そうな本が平積みされている。このブームの背景には、「読み・書き」という伝統的な日本語による面白さだけでは飽きたらず、新たな日本語の魅力を「話す・聞く」の中に再発見したことが、その要因としてあるように思える。私達は、漢語では伝わらない、また伝えられない大和言葉独特の響きの快さを、大切にしてゆきたいものである。 |

|

|

日本の「言葉と数学」

|

|

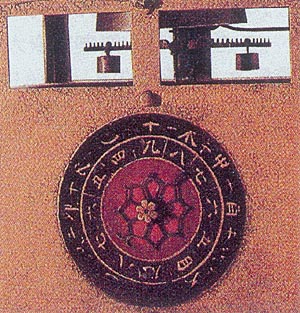

| ところで、日頃使っている言葉の中にも、数学に由来するものが数多く見受けられる。例えば、「四六時中」「お八つ」「一か八か」「にっちもさっちも」など、挙げればきりがない。「四六時中」「お八つ」は数字の意味から出た言葉、「一か八か」は漢字から出た言葉、「にっちもさっちも」は日本語の音声から出た言葉である。 「四六時中」とは、4×6=24 つまり24時間、一日中ということである。昔は昼と夜の時間をそれぞれ6等分していたことから(不定時法)か「二六時中」という表現が使用されていた。 「お八つ」と言えば3時、3時と言えば「お八つ」というように、「お八つ」と3時は、切っても切れない関係となっている。それもそのはずである。昔、時を告げる鐘の音は、9つ打つ12時から2時間ごとに、打つ鐘の数を1つずつ減らしていった。3時は鐘の音8つ打った後である。 さて、だれしも疑問に思うのは、今とは随分と違ってなぜ9つから鐘の音が始まったかである。その理由を説明するのに、9の数の持つ独特の性質がある。

「一か八か」は、運を天に任せて思い切ってやることを言い、もともとは賭博から出た言葉である。さいころ賭博で、1、3、5は「半」と言い、2、4、6は「丁」と言うのは、知っている人もいるだろう。この丁半賭博のかけ声「丁か

また、私たちがよく使う「人一倍頑張る」の一倍は、人並み以上にという意味に普通捉えられているが、現代の感覚からすれば一倍だからあまり頑張る必要もないようにもとれ、何かおかしいと思う人も少なくない。これは「一倍」は一を省略すれば「倍」だけになり、倍は普通2倍という意味で、「人一倍頑張る」は「人の2倍頑張る」ということになり、合点がいく。かの有名な「塵劫記」の中の「日に日に一倍の事」には、銭一文や米一粒、大豆や芥子の実一粒を日に日に一倍にしていくと、30日目にはいくらになるか、という問題がある。この一倍はもちろん2倍の意味を表しており、この2倍の意味を込めた「一倍」表現は実際、明治時代の初期まで続いていたようであった。

|

|

|

外国の「言葉と数学」

|

|

| 外国語でも、数学に関連した言葉を見出すことができる。古代ローマでは溝そろばんという、木の板の上に小石が上下に移動できるようないくつかの溝を掘り、その中で石を転がしながら数の計算ができる道具を使っていた。その転がす小石を表す言葉はcalculus といい、その後、この言葉は計算を意味するようになっていった。 また、私たちは日頃時間の表し方には、60進法を用いている。つまり、1時間は60分、1分は60秒である。英語の分を表すminuteは、微小や微細を表す言葉であるが、秒を表すsecondは、分に続く2番目の細分化したものという意味がある。 テニスの試合での得点は、0(ラブ)、15、30、40、ゲームという面白い数え方をする。これは、フランス語からの英訳でloveは loeuf(卵)で卵は0の形をしている。また、フランス語の数は、まるで時計文字盤上で数を数えるようなもので、全体の1/4進み15、1/2進み30、3/4進めば45ではあるが発音上40で代用しており、60になればゲームとなるわけである。 |

|

|

文化が違えばジャンケンも違う

|

|

| 最後に、「3すくみ原理」によって優劣を争う遊びの「ジャンケン」は、よく数学の問題に取り上げられるが、そのルーツを追ってみよう。まずジャンケンのケンは拳闘という言葉があるように手を表しているが、ジャンは何を意味しているのだろうか。いくつかの説があるが、石楠花(しゃくなげ)の石の読み方のように、じゃくからジャンになったという説、両個(りゃんこ)の両の読み方のように、りゃんからジャンになった説もある。 今日では、石・ハサミ・紙によるジャンケンが一般的であるが、江戸時代では呼称も形も違ったものもあった。代表的なものに、虫拳というものがあり、ヘビ、カエル、ナメクジが登場し、ヘビ(親指)はカエル(人差し指)に勝ち、カエルはナメクジ(薬指)に勝ち、ナメクジはヘビに勝つというルールである。虫拳が子供の遊びであったのに対して、三味線に合わせ拳唄で踊ったあと勝負する大人のお座敷ゲームの庄屋拳があった。庄屋拳では庄屋、鉄砲、キツネが登場し、ジャンケンや虫拳と違って、庄屋は正座した姿、鉄砲は両手でこれを持った形、キツネは両拳をかしげて擬すなど、全身でポーズをとる。優劣の関係は、庄屋は鉄砲に、鉄砲はキツネに、キツネは庄屋に勝つ。 海外の例で言えば、中国や韓国でも、日本と同じようにジャンケンが用いられるが、「紙」の代わりにこれらの国々では「布」と呼ばれて使われているが、これは日本には紙の発明以降ジャンケンがもたらされたと考えられる。インドネシアでは、地域柄、象(親指)、人(人差し指)、蟻(小指)が登場し、象は人に、人は蟻に、蟻は象に勝つルールである。また、3すくみだけでなく、5すくみの例もあって複雑なところもあるが、国が違えば文化も違っていて、たかがジャンケンとはいえ大変興味深いものである。 いずれにしても、言葉の起源・ルーツを訪ねるのは、いろいろなものとの関わりの中からどのようにして言葉が生まれ出たかが分かり楽しいものであり、さらにもっと調べたいものである。 |