| 地学授業実践記録 |

|

| 生きた顕微鏡実習例 |

|

| 兵庫県立加古川東高等学校 川勝和哉 |

|

|

1.はじめに

|

|

| マントル上部で部分的に温度が上昇したり圧力が低下したりすると、かんらん岩質岩石が部分溶融して玄武岩質マグマを生じる。このマグマがマグマ溜りの中でゆっくりと冷却固結すると、等粒状組織を示す深成岩になり、地表に噴出して急冷されると、斑状組織を示す火山岩となる。マグマから早期に晶出した鉱物は自形結晶となり、あとから晶出すると隙間を埋めるような他形結晶となる。マグマの冷却につれていろいろな鉱物が晶出し、マグマ溜りの底に沈んでいくため、マグマ残液の化学組成は次第に変化する。これを結晶分化作用とよんでいる。地殻を構成している大部分の鉱物は、SiO4四面体を骨組みとするケイ酸塩鉱物であり、陽イオンが自由な割合で置換しあう固溶体を形成するものが多い。 教科書などでは、鉱物がいったん晶出すると、そのまま静かに沈んで岩石を構成するとされており、示されている鉱物の性質も典型的なものである。たとえば、輝石が晶出を終えてから、次に角閃石が晶出を始めるというような線引きがなされている。しかし現実には、自形結晶としていったん晶出した鉱物でも、マグマ残液の度重なる循環の影響で陽イオンが置換され、部分的に幾何学的な模様を形作ったり、丸ごと異なる鉱物に変えられてしまったりすることもある。つまり、現在観察される鉱物が、本当にもともとその鉱物として晶出したという保証はない。教科書の内容を十分に理解させた後に、現実の鉱物を多く観察させることによって、さまざまな変遷を経て現在の姿になった「鉱物の歴史」を推測させることが生きた学習であろうと思われる。そのためには、よい試料が必要である。ここでは Kawakatsu and Yamaguchi (1987) で発表した角閃石を中心に試料として取りあげた実践例を紹介することにする。 |

|

|

2.試料

|

|

|

西南日本山陰帯、島根県東部に点々と島状に分布している白亜紀花こう岩類(斑れい岩〜石英閃緑岩)は、浅所の高酸素分圧条件下で鉱物が結晶化し、高いFe2O3/FeO値と帯磁率をもち、サブソリダス条件下で再平衡した小岩体として知られている。ニ長石から求められる平衡温度は390〜425℃(1000bar)、また共存するチタン鉄鉱と磁鉄鉱からは500〜585℃という平衡温度の値が求められており、これらはいずれもマグマのソリダス以下の温度である。したがって、これらと共存する角閃石のリム部分は、サブソリダス条件下で、二次沸騰した流体相による累進的酸化によって再平衡したものと考えられている。

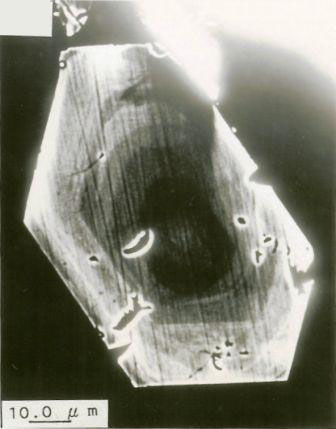

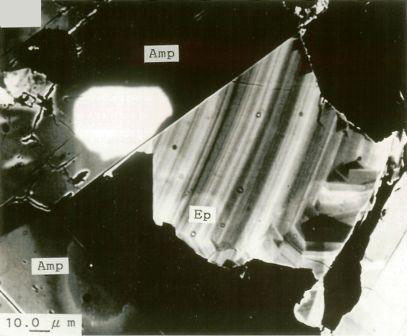

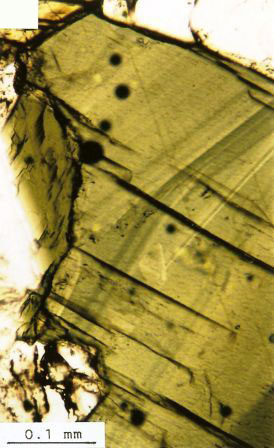

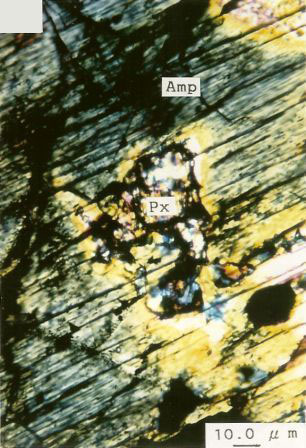

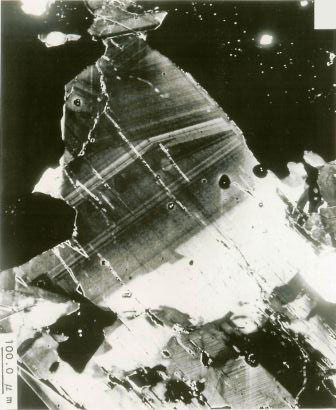

この地域の角閃石をはじめとして、リン灰石(図1)、緑廉石(図2)には、偏光顕微鏡で観察すると、発達した波状累帯構造がみられる。また、角閃石の中心部に、レリック状に輝石が残存しているようすもみられる。これらの鉱物は自形結晶であり、マグマの結晶分化作用の早期に晶出したものと考えられる。同様の条件で形成された花こう岩類は、「磁鉄鉱系列花こう岩類」として知られ、多くの地域に分布している。そこでみられる角閃石は、淡褐色のコアと淡緑色のリムからなる単純な累帯構造をもっており、その各部の組成は本地域のものと類似している。そこで、これらの波状累帯構造は本地域に特有のものではあるが、同様の流体相の影響は一般的に磁鉄鉱系列花こう岩類でもおこっているものと考えられ、偶然の好条件によってその歴史が証拠として残されていると考えられる。すなわち、他の地域では上ぬりされて消されてしまったマグマ残液の流体相の影響の歴史を詳細に追跡できるということである。

|

|

|

3.実習

|

|

|

単ニコルによる、鉱物の形、組織、色、多色性、劈開、屈折率の観察、および直交ニコルによる、干渉色、累帯構造、消光位の観察などが完了しており、ひととおりの鉱物の同定ができるまでになっているものとして、以下の実習をおこなう。また、本来ならば薄片の製作からおこなわせたいところだが、時間的に無理なので、筆者自身が作成した薄片を配布して観察させることにした。 (1)準備するもの 映像投影画面(テレビなど)、PCカム(カラービデオカメラ)、教師用偏光顕微鏡、岩石薄片、生徒用簡易型偏光板つきルーペ(1人1台)、スケッチ用紙、B程度の濃い鉛筆 (2)観察手順

(3)結果の一例

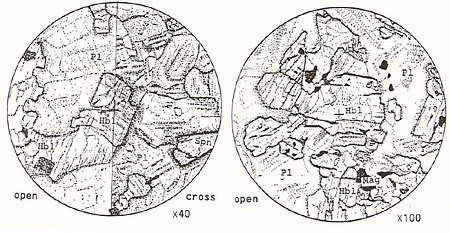

不整合のように、互いに切ったり切られたりしているので、数回にわたる外部からの影響を受けて成長と融食を繰り返して形成されたものと考えられる。内部から形成されたとすると、このような形にはならない。この累帯構造の各部でイオンの置換がおこっているのかもしれない。

おびただしい回数の外部からの影響によって、角閃石のほぼ全面が置換されているが、まだ全体としては角閃石の状態を保っている。もしかすると、この外部からの影響がより強力だと、このような細かい累帯構造ではなくて、全体が別の鉱物に置き換わってしまうのかもしれない。

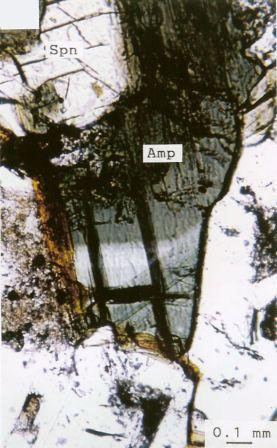

角閃石の中心部に輝石が見られる。輝石のまわりの角閃石の部分は変色しているので、反応縁ではないかと思われる。角閃石が晶出した後に、その中心部に輝石が入り込むことは、鉱物の結晶化の順番から考えてもほとんどあり得ないことだろうから、おそらく最初は輝石として晶出した結晶が、外部からの作用によって、中心部以外の大部分を角閃石に置換されてしまったのではないかと考えられる。もしこの作用がもう少し大きければ、この鉱物は全体が角閃石となってしまい、我々はこの鉱物がかつて輝石であったのではないか、などという疑問さえもたなかっただろう。 |

||||||||||||

|

|

4.まとめ

|

|

|

今日、生徒が学んだ知識から、柔軟な思考を引き出す学習活動が求められている。この実習は、教科書による学習をより発展的に取り扱い、自ら考えさせるものである。これは、スケッチをする過程で気づき、推測するものであるため、是非ともていねいにスケッチする時間を確保したい。生徒が推測した鉱物の歴史が正しいかどうかをていねいにチェックする必要があるため、レポートとしてまとめさせたり、グループを構成して内容をまとめて発表させるなどの方法をとっても有意である。 |

|

|

5.参考

|

|

|

詳細は Kawakatsu and Yamaguchi (1987) Successive zoning of amphiboles during progressive oxidation in the Daito-Yokota granitic complex, San-in belt, southwest Japan. (Geochim. Cosmochim. Acta. 51, 535-540) を参照 |