| 科学の歩みところどころ |

|

| 第12回 光合成の発見 |

|

| 鈴木善次 |

|

|

|

「光合成」という言葉

|

|

| 私の手元に、昭和13(1938)年出版(初版は昭和6年)の石川光春著『生物学大観』(内田老鶴圃)という本がある。何気なしにページをめくっていると、“新陳代謝の生理”という項の中で“光力的合成”という言葉を見つけた。新陳代謝という言葉自体も古めかしく感じられるものであり、今日では物質交代という言葉に置き換えられているが、この光力的合成も面白い言葉だと思った。脚注にPhotosynthesis, Photosynthese という言葉があるので、今日広く用いられている光合成と同じものであることがわかった。光力的合成という言葉が当時一般に用いられていたのか、他の著書を調べていないので詳しくはわからないが、光合成という言葉が未だ定着したものになっていなかったことは確かである。 もともと、Photosynthesis という言葉は バーネス(Barnes,Ch.R.、1858〜1910)によって1898年に作られたそうである。それが光合成という訳語に定着したわけであるが、それがいつであるか。昭和18(1945)年の坂村徹の『植物生理学』(裳華房)にはすでに“炭素同化作用・・・…光合成作用とも称せられる”となっている。 さて、ここでは植物学用語の起源を考察するのが目的ではないので、これ以上深入りはしないが、坂村の表現でも明らかなように、はじめは炭素同化作用といわれていたのが、ある時期に光合成作用とも言われるようになったのである。それには、それなりの歴史的背景があるはずであり、そのあたりに焦点をあててみようというのが今回の目的である。 |

|

|

炭酸同化の発見

|

|

| それでは炭酸同化の発見はどのようになされたのであろうか。植物の栄養問題に関しては古くはギリシア時代のアリストテレスの説がある。植物は根に口があり、土の中の栄養分をその口から吸収して成長するというのである。 アリストテレスの説は長く信じられたが、17世紀になるとドイツのユンク(Jung,J.,1587〜1657)が植物は土の中から必要なものだけを吸収するという修正説を『De plantise doxoscopiae physicae minores』(1678年、彼の死後門弟たちによる出版)において提唱しているという。なお、ユンクは1622年にドイツで最初の学会を創った人物としても有名である。 同じ17世紀にベルギーのヘルモント(Helmont,J.B.,1577〜1644)はアリストテレスの説を大きく変える考えを示している。有名なヤナギの実験によって植物の栄養源が水であることを主張した。錬金術派の彼にはもともと水が生物の根源物質であるという考えがあり、そのことを証明するのに適した実験を計画し、実行したのである。その後、再び土の成分が重視されてきたが、なかなか空気中の二酸化炭素が栄養源として注目されるには至らなかった。 二酸化炭素が栄養源であると考えられるようになるためには、いくつかの先駆的知見の集積が必要であった。第一は、二酸化炭素なる物質が空気中に存在するということである。これは1750年代にイギリスのジョセフ・ブラック(Black,J.,1728〜1799)によって発見される。第二は、植物体が何らかの形で空気とかかわりあっていることの認識である。これは古くから漠然とは知られていたが、それをイギリスのヘールズ(Hales,S.,1677〜1761)が実験的に確かめた(1727年)。第三は、植物体の構成成分の認識である。18世紀末から19世紀初頭にかけて化学の進歩がなされ、植物体中に炭素が多く見出された。 実際にはこの三つが全部そろわないうちから植物が二酸化炭素を栄養源としているという考えが生まれている。あとで登場するインヘンフース(Ingenhousz,J.,1730〜1799)が1796年にそのような考えを述べたと言われているが、直接の資料に接していないので詳しく述べることはできない。 この問題を定量的実験で確認したのがソシュウル(Saussure,N.T.,1767〜1845)である。1804年に論文『植物に関する化学的研究』の中で次の事実を発見したことを報告している。すなわち、二酸化炭素を混ぜた一定量の空気中に植物を入れておくと、その空気中の二酸化炭素量が減り、酸素量が増える。その間に植物体は成長するが、成長した植物体を乾燥して成分量を測定してみると炭素量が増えている、などである。 この実験結果は空気中の二酸化炭素を材料にして植物が成長していることを明らかにしたわけであるが、それが栄養摂取の唯一の方法だという証明にはならない。当時は植物体を作り上げている炭素の源を、土壌中の腐植に求める考えも見られていた。ドイツの農耕家ターエル(Thaer,A.,1752〜1828)はアリストテレスの考えを復活させる形の腐植質に含まれる炭素化合物が植物体を作るのに用いられているという考えを発表していたが(1792年)、化学界の大御所、スウェーデンのベルツェリウス(Berzelius,B.J.J.,1779〜1848)がそれを強く支持したため、この考えの方がむしろ植物の唯一の栄養源であるとする傾向が見られていたのである。 植物体に含まれる炭素の源は空気中の二酸化炭素か、それとも土壌中の腐植か、この論争に終止符を打ったのはフランスのブサンゴー(Boussingault,J.B.J.D.,1802〜1887)やドイツのクノップ(Knop,W.,1821〜1891)たちによる水耕法や砂耕法の研究であった。根から炭素の供給がなされないような条件下での実験によって、空気中の二酸化炭素が吸収され、栄養となることがはじめて証明されたのである。 それをさらに確実にするのはドイツのザックス(Sachs,J.,1832〜1897)であり、植物体へ吸収された二酸化炭素が、デンプンになることを実験的に証明し、1862年、炭酸同化作用に関する知見を集大成した。学校の理科でしばしば行われる「ヨード反応」による葉でのデンプン検出実験はザックスの考案したものをベースにしたものである。 |

|

|

光の役割

|

|

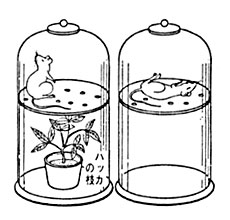

| 次に炭酸同化作用と光のかかわりは、どのようにして明らかにされたのであろうか。ここで、先に登場したインヘンフースが再登場することになる。 1779年に彼は『植物に関する実験、日光の下で普通空気を浄化し、暗所や夜間では毒する植物の偉大な力の発見』という論文を公にしている。この表題にある普通空気(Common Air)という言葉は、いわゆる空気を指しており、当時、わざわざこうした断りがなされたのは、いろいろな新しい気体が発見され始めており、これらにもAir という言葉がつけられていたためである。

これに対して、インヘンフースは何百回もの実験の結果、プリーストリの考えを修正し、植物体の上記の働きは数時間でも起こるのであり、必要な条件は植物の成長ではなく、光が当たっていることであると結論する。彼はブドウの葉を1枚、1オンスの大きさのガラス瓶に入れ、日当たりのところへ1時間半ほど置いておくだけで、空気が浄化されるとさえ述べている。 また、そのような働きが緑色部分でのみ起こり、緑色でないところに日光を当ててもだめで、逆にその場合や暗所に植物体を置いたときには、むしろ、もっと空気が悪化することを確かめている。 こうした一連の発見は植物栄養源に関する研究の歴史において一つの大きな飛躍点となるものであった。ただ、フランスのラヴォアジェ(Lavoisier,A.L.,1743〜1794)による酸素の命名以前のときであり、フロギストン説の枠の中で考えられたので、彼の発見したことの意味を正しく位置づけることはできなかった。ラヴォアジェの研究ののち、インヘンフースは自分のこの研究を再吟味し、先に述べたように1796年には植物の栄養と結びつけた考えを発表したようである。しかし、彼にとっては光が何故に必要なのか、緑色部分でないと何故だめなのかを理解することはできなかった。 上記の日光が必要条件というとき、光そのものが必要なのか、日光の暖かさが必要なのか、が問題になる。その点に言及したのがスイスのセネビア(Senebier,J.,1742〜1809)である。彼は緑色植物によるガス交換が二酸化炭素と酸素の交換であることを明確にしたが、緑葉を二酸化炭素の溶けた水の中に入れて光を当て、酸素の発生を確かめる実験などを通して、日光のうち、暖かさが必要なのでなく、光そのものが必要であることを示した(1788)。 光に関して、より進んだ研究が見られたのは19世紀も後半になってからである。その一人はドイツのエンゲルマン(Engelmann,T.W.,1843〜1909)で、光をいろいろな波長に分け緑葉に当て、どの波長で最も炭酸同化作用が活発であるかを明らかにしている(1882)。 このような方向へ研究が進められるようになった一つの背景は、エネルギーという考えが見られるようになったからであろう。特にマイヤー(Mayer,J.R.von,1814〜1878)たちによるエネルギー保存則の発表が大きく働いているように思われる。彼は炭酸同化作用を緑色植物による光エネルギーの化学エネルギーへの転換であると意義づけている(1845)。 かくして、炭酸同化作用は光合成という概念に置き換えられる。さらにバクテリアによる化学合成作用の発見も、光合成という言葉を生み出すのに一役を担っているのである。 なお、植物の栄養学説の歴史に関しては以前、“Great Experiments in Biology" Maruzen Asian Edition (1955) という原典集が出され、その中の“photosynthesis" の項にはここで取り上げたヘルモント、プリーストリ、インエンフース、ソシュウル、エンゲルマンなどを含め、この研究にかかわった人たちが発表した論文の重要な部分を英語で紹介してくれている。また、真船和夫著『光合成と呼吸の科学史―古代から現代まで』(星の環会、平成11年)にも光合成の歴史が詳しく紹介されている。その他、ダンネマン著『大自然科学史』(三省堂)の中の17世紀ごろからを扱っている巻にも比較的詳しい紹介がある。それらを参考にされることをお奨めする。 |