| 科学の歩みところどころ |

|

| 第7回 気体の発見 |

|

| 森 一夫 児島昌雄 |

|

|

|

空気は元素か?

|

|

| 俗に「空気のような存在」という言葉があるように,大気中で生活している私たちにとって,空気はあってなきがごとき存在である.今回は,そんな空気の正体をつきとめようとして,窒素や酸素などの気体を次つぎと発見していった過程をたどることにしよう. ギリシア時代以来,土・水・火とともに空気は物質を構成する元素と考えられていた.この考えは中世へと引き継がれたが,果実の発酵の際に生じる“空気”や,鉱山で発生しろうそくの炎を消す“空気”など,大気とは若干性質の違った“空気”があることもわかってきた.ヘルモント(1579-1644)は,大気に似たこれらの物質を,ギリシア語の「混沌(カオス)」にちなんで,“ガス”と呼んだ.もっとも彼は,実験によって大気と“ガス”との違いを究明するまでには至らなかった.

当時は一般に,空気は元素だという考えが強く,気体の性質の違いは,空気に含まれている不純物のせいにされた.そのために,大気と異なる気体も,ヘルモントが名づけ親の“ガス”ではなくて,“人工空気”のように“空気(エアー)”という言葉がつけられたのである. |

|

|

石灰石に潜んでいた“空気”

|

|

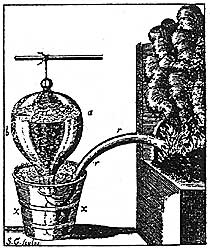

| 気体の化学は,ブラック(1728-99)によって新たな扉が開かれる.彼は,制酸剤として医療用に使われていた炭酸塩の研究が機縁となり,石灰の性質を調べるようになった.当時は,布を漂白する時間を短縮するために石灰石が,また,建物の壁の原料として石灰岩が使われていたのである. 石灰石を焼くと泡が出て,重さは40%も減る.酸と反応しても同じ現象が起こる.ところが石灰石を焼いてできた生石灰だと,酸をかけても発泡しない.ブラックはこれを,石灰石の中に固定されていた“空気”が加熱や酸によって放出されるから,と考えた.そして,この“空気”を“固定空気”(二酸化炭素)と名づけ,反応前後の物質の重さを天びんで測定して,その存在を証明した.また,“固定空気”は木炭の燃焼や発酵から得られる気体と同じであり,石灰水を白濁する性質があることも明らかにしている.そして,大気中に放置した石灰水が白濁することから,大気中には“固定空気”が含まれていると判断を下したのである. こうして,空気以外の気体がはっきりと姿を現し,捕えどころのない摩訶不思議な存在であった気体は今や,固体や液体と結合する物質の一種であることがわかってきた. |

|

|

フロギストン説と新しい気体

|

|

| ブラックの時代では,その気体が燃焼や呼吸に際してどのようなふるまいを示すかが,気体の一般的な識別法であった.その燃焼理論といえば,シュタール(1660-1734)らの唱えたフロギストン説が有力だった.可燃性物質はフロギストン(燃素)という元素を含みフロギストンが逃げて,あとに灰を残すのが燃焼だというのである. やがてキャベンディシュ(1731-1810)がこのフロギストンとおぼしき気体を発見する.今日の水素である.彼は金属に希硫酸を作用させて,金属に含まれている“空気”を調べていた.発生した気体は水やアルカリにとけず,大気中ではよく燃える点で“固体空気”とは明らかに違う.さらに彼は,気体識別の新たな手段として密度を測定し,この気体が大気に比べてずっと軽いことを示した. “可燃性空気”と名づけられたこの気体は,軽く,また燃えるために,フロギストンだと信じられたのも無理からぬ話しであろう. 同じころラザフォード(1749-1819)は,空気の入った密閉容器中で炭素質物の物質を燃やし,生じた“固体空気”をアルカリ液に吸収させたあとでも,まだ気体が残ることに気づいた.この気体は支燃性がなく,ネズミはその気体中の中では死んでしまう.ラザフォードはそれを“有毒空気”(窒素)と呼んだが,フロギストン論者はフロギストンが飽和しているから物は燃えないのだと考えて,“フロギストン化空気”と呼ぶことにした. |

|

|

酸素の発見

|

|

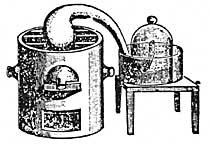

| 次に,フロギストン説が崩壊するもとになった気体(今でいう酸素)が,熱心なフロギストン論者のプリーストリー(1733-1804)によって発見された.彼はあるとき,レンズで太陽光線を集めて酸化水銀を加熱して,そのとき発生する気体の中にろうそくを入れてみた.何と,ろうそくが激しく燃えるではないか.てっきり,同じ燃え方をする“脱フロギストン硝石空気”(N2O)だと考えたが,新気体は支燃性がすこぶるよく,また呼吸に適している点で,これではなさそうだ.性質からいえば,むしろ大気に似ている.早速,一酸化窒素を用いて,大気と同じかどうかを調べてみた.水中に倒立させた容器に大気を入れ,さらに一酸化窒素を加えていくと容器内の大気の容積の1/5まで水位は上昇した.一方,大気のかわりに新発見の気体を入れて同じ実験をすると,水位はいくらでも上がる.おまけにこの気体中のネズミは,大気中にいるときよりも長生きする.彼はこの気体を,フロギストンの含まれていない良質な“空気”とみなして“脱フロギストン空気”と名づけ,大気を構成する成分の一つと考えた. ちなみにプリーストリーは,“固定空気”の研究から今日のソーダ水を発明し,いまではビタミンC不足が原因とわかっている壊血病に苦しむ当時の船員の薬用飲料水としてすすめ,有名なクック船長の探検船で試飲されたといわれている.

こうしてラボアジェは,物質と空気中の酸素との結合が燃焼にほかならないと結論を下したのである.プリーストリーは,約600℃に加熱するだけで還元される酸化水銀から,酸素を見つけながらも,終生フロギストン説を堅持しつづけたのに対して,ラボアジェがこの気体を用いてフロギストン説を打破したのは皮肉というほかはない.このころには,水が酸素と水素との化合物であることも明らかとなり,ギリシア以来の四元素説は,遂に近代的な元素観に席を譲ったのである. |

|

|

不活性な気体“アルゴン”

|

|

| 19世紀の末に,もはや研究ずみと思われていた大気から新たな気体が発見された.その発端は,レーリー(1842-1919)による気体密度の精密測定である.彼は,すべての物質の原子量は水素の整数倍だというプラウト仮説を検討中に,大気から酸素を除去して得た窒素が,化学的に生成した窒素よりも,密度が約1/1000小さいことに気づいた.やがてレーリーは、ラムゼーとともに新しい気体の単離に成功して,この差の原因をつきとめた.大気中の窒素を電気放電で酸化したのちに,窒素よりも密度の大きい不活性な気体が,微量残ったのである.スペクトル分析をすると,今までにないスペクトル線を検出した.この気体は,“働かない”というギリシア語にちなみ,“アルゴン”と命名された. つづいてクリプトン,ネオン,キセノンと,不活性な気体が大気中から続々とでてきた.周期表には希ガス元素として新たな一族がつけ加えられ,その性質も電子の閉殻構造として理論的に裏づけられた.ところが,反応するはずのない希ガスの化合物(XeF4など)が合成され,世界中の化学者を驚かせたのは,今からほんの40年前のことである. |