| 科学の歩みところどころ |

|

| 第2回 神経を伝わるものは何か |

|

| 大阪教育大学名誉教授 鈴木 善次 |

|

|

|

神経は精気を流す

|

|

| 「精気」(pneuma)という言葉をご存じだろうか.ギリシア時代の末期ガレノス(A.D.130〜200)という生理学者は動物が生きていくためには三つの精気が必要であると考えた.肺を通して空気中からとりこんだ生命精気,この生命精気から脳でつくられる動物精気,さらに肝臓で血液からつくられる自然精気である.精気ははじめ,霊魂と同じような非実体的なものとして考えられていたが,ガレノスのときにはすでに物質的実体としてとらえられていた. さて,今回の話で取り上げられるのは上の三つの精気の中の動物精気である.動物の特徴である“動き”と“感覚”をもたらす動物精気は,脳から神経の管を通って体の各部へ行き仕事をする,とガレノスは述べている. この,神経を精気が伝わるという考えは17世紀に至っても見られ,デカルト(1596〜1650)もそうした考えの持ち主であった.彼はハーヴィ(1578〜1657)の血液循環説にヒントを得て,動物は一種の機械のようなもので,ちょうど水道管の中を水が流れていって,いろいろな装置を動かすように,脳にたまっていた精気が神経の管の中を流れていって筋肉をふくらませたり,のばしたりして体を動かさせるのであると考えた.もちろん,神経は横断面を作ってみれば中が空でないことはわかる.デカルトも,神経の中は沢山の繊維からできているが,その隙間を通り抜けるほどの小さな粒子から精気ができている,と述べている.いかにガレノスの考えが強く影響していたかがわかるだろう.しかし,精気を粒子としてとらえているところは,当時の粒子論的な物質観が入りこんでおり,時代の変化を知ることができる. |

|

|

無頭ガエルの実験

|

|

もし,ガレノスやデカルトのいうように精気が脳から流れてくるのであれば,この場合には説明がつけにくい.現代の私たちであれば,この現象を反射と呼んで,あたりまえのこととしてかたづけてしまうであろう.スチュアートは,まだガレノス説の影響を受けていた.彼はこの現象を神経の管の中に充満している液体,つまり動物精気を圧縮したことに起因していると考えてしまった. ところが,ステファン・ヘールズ(1677〜1761)も似たような実験を行っている.ただ,彼の場合には,皮膚を針でついている.これは現在私たちが酸のついたろ紙を用いて行うのと同様の実験であり,結果も同じように,その刺激物を取り除こうと肢を動かすのであった.この現象は,精気の流れでは説明がつきそうもない. また,ロバート・ホワイト(1714〜1766)というスコットランドの医学者も,実験で切り取ったカエルの心臓やその他の筋肉がしばらくの間動くことや,頭を切り取っても30分ぐらいは生きつづけ,適当な刺激さえあればその器官を動かすこともできると述べている.ただ,彼も筋肉を動かすものが何であるのかをはっきりとは示していない.しかし,当時,ぽつぽつ電気についての知見がたくわえられてきており,彼も電気によって筋肉が動かされうることを知っていたようである. |

|

|

生物と電気の関係

|

|

| この電気によって筋肉が収縮することを学問の世界へもちこんだのは,イタリアのボローニャ大学のルイジ・ガルバーニ(1737〜1798)であった.18世紀の中ごろは,電気を生みだすための起電機の改良に多くの科学者の関心が集まっていた.電気を蓄える装置であるライデンびんがライデン生まれの物理学者ムッセンブルック(1692〜1761)によって発明されたのもこのころである. ガルバーニは1786年の夏,起電機につないでいないカエルの肢の筋肉が,起電機がスパークするたびに収縮することを発見し驚く.それまで起電機につないでいたカエルの肢が収縮するのは知っていたが,こんなことは初めてであったからだ.彼はそのときの状況をつぶさに調べ,筋肉収縮に必要な条件が何であるかを知るために,条件をいろいろに変えて実験を繰り返した.その結果,実験用カエルの神経に金属がふれていること,およびカエルの筋肉が電気の良導体によって地面につながっていることが必要であると考えた.もちろん,電気がスパークすることも必要条件であった. ところが,1786年9月20日,彼はもっと重大な発見をする.カエルを鉄板の上におき,脊髄を貫いている金属の棒をその鉄板に押しつけてみた.すると筋肉が収縮したのである.つまり,電気のスパークを起こさなくても,筋肉が動いたというわけである.彼は結論を急がず,いろいろな金属を使ったり,実験の時刻をいろいろと変えてみた.それでも結果は同じであった.彼は動物体の中で電気が起きた以外に考えようがないとして,動物電気を発見したと報告した.神経はこの動物電気をひきつけ,体の各部分へ送る役割をもっており,その内部は電気を伝えるための特殊な物質からできており,外側は油性の物質でできているとまで説明している. ガルバーニの考えはすぐに同じイタリアの物理学者アレッサンドロ・ボルタ(1745〜1827)によって厳密に検討され批判を受けることになる.ボルタはいう.ガルバーニの実験では,2種の異なった金属の接触によって生じた電気によるのか,動物電気によるのか不明確であると.ボルタは2種の異なる金属で電気を起こしうることを知っていたからである. 彼は,私たちが現在よく行う銅・亜鉛ピンセットでの神経刺激実験と同様のことを行い,筋肉収縮を起こさせることに成功している.こうして動物電気という考えを否定する. ガルバーニとボルタの論争はガルバーニ側に甥のジョバン・アルディニが加わり,金属を使わず,筋肉と神経だけの接触でも収縮が起こることを示して反論した.この両者の論争は,ボルタの電池の研究が有名となり,それとともにボルタ側の勝利に終わる.しかし,動物電気の発生を否定したボルタも,今日からみれば誤っていたわけである. |

|

|

神経伝達のしくみ

|

|

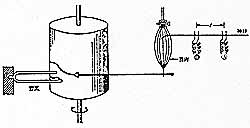

この興奮の伝わる速さをうまく測定する方法を生み出したのは,ミュラーの弟子にあたるヘルムホルツ(1821〜94)である.彼はエネルギーの保存則を考えたことで有名だが,ガルバーニの研究にヒントを得て,神経を電気で刺激することを考えついた.神経筋標本をつくり,神経の2か所を電気刺激し,それぞれの場合に筋肉が収縮するまでの時間をカイモグラフで調べ,その差を測り速さを計算している.その結果,興奮の伝わる速さがいつも一定であることを見い出す.これは大切な発見である.なぜなら,もし,興奮が何か液体のようなものの流れであるとすれば,速さは必ずしも一定にならないからである. 現在の興奮伝達のしくみを明らかにする糸口をつくったのは,デュ・ボァ・レーモン(1818〜96)である.やはりミュラーの弟子である.当時,マッテウッチ(1811〜68)は神経には電流が流れないという考えを発表していた(1840)が,ミュラーはこの追試をデュ・ボア・レーモンに命じたのである.はじめ筋肉の縦断面や横断面を電流計で測定し,両者に電位差があることを見い出す.この見解をさらに神経にまで拡張し,神経でも両断面に電位差があると考える.そうして,神経を伝わる興奮というのは,電流自体ではなく,電流の強さの変化によって生じる電気的緊張状態であると述べ,今日の説に近づいている. その後,彼の弟子ベルンシュタイン(1839〜1919)などによって,このしくみに関する説は発展させられていくが,これに関連してノーベル賞候補にまでおされる業績をあげた加藤元一(慶応大学)の研究(カエルの神経を用いて,刺激の伝わり方が一定であることを示した.いわゆる不減衰説)もあったことを付記しておこう. |